かつてみんカラに載せていた記事を移転しています。

2025年に退会したみんカラ(自動車SNS)に掲載していた記事をここに移転掲載します。ここのページでは2016年に掲載していた記事の中の、ミラージュの魔改造編を掲載しています。

2016年06月14日

[むかしばなし]ミラージュオーナーになってから、私が峠攻めに目覚めるまで

時に、1986年。 当時の私、専門学校生 2年。免許を取得したら次の欲望は当然、マイカーです。

アルバイトやってたとはいえ学生の私に、狙っていた130フェアレディZは高値の花で、なおかつロングノーズボディが初心者に扱えるわけないだろという友人の反対、まあこれは聞く耳もちあわせてませんでしたが、

スターレットにしろ、だの、お前みたいなヤツは小さいクルマでかわいらしく乗ってたらええんや、だの、

お前なにさま みたいなおしつけを言ってくるもんだから、

余計にスポーツカーに乗ってやる反目意思が強まりました。

しかし、私自身選択肢がなくなり、結局私には何が買えるのかわからなくなり、

それなら迷ったらプロに任せようという法則のもと、

専門学校の友人が買ったという板金塗装屋さんにて、予算40万までで、スポーツカーもしくはスポーツ性のあるもの、という条件で、探してもらうことになりました。

板金塗装屋さんなら、メンテもしっかり面倒してくれるだろうし。

そして、見つけてくれたのが、

昭和57年式三菱ミラージュIIターボ でした。

無事故車、

5ドアハッチバック、1400l+ターボ、4ドア、スーパーシフト付き4MT、

ゴールドメッシュのアルミホイール付き。

それ以外はノーマル。

ボディカラー、黒。

ミラージュと聞かされた時、 それはスポーツカーとは違うだろう、と心の中で思いましたが、

実車をみて、黒いボディに、ゴールドメッシュのアルミホイール、そしてターボエンジンということもあって、

試乗もせずにその場返事で、決定。

総費用計 38万円。 頭金なしの24回ローンを組みました。

はじめて運転するターボ付きのクルマ。

3000回転ぐらいからなおもアクセルを踏み続けると、突然クルマが後ろから押されたかのような加速度アップ。

ああ、これがターボ効き始めた瞬間なのだな。

この二段加速、いわゆる「ドッカンターボ」。

この突然に加速度があがる感覚、大好きになりました。

納車当日は、初めてのマイカーということもあってその日だけで2回給油し、最終的に朝までずっと運転してた。

クルマでなければ行けなかった、あんなとこ、こんなとこ、すべてを走破致しました。

この写真にあるように、若葉マーク付き。

最初の1年は我慢して、おとなしく走っておりました。

黒いボディときたら、貼りたくなるジョンプレイヤースペシャルのロゴ。

当時はPCでカッティングなんて技術なく、手でレタリングしてカッティングシートで自作して貼りました。

初心者マークがはずせるようになり、

就職先が決まって、ある程度クルマに使えるお金に余裕がでてきたけれども、

ただ走ることだけでは物足りなさを感じはじめるようになりました。

そして、ターボエンジンであることを勘違いし、

シグナルゼロヨンをしかけるようになりました。

1400ccSOHCの大衆車が、どれほどのクルマに勝利できましょう。

ほぼ連戦連敗。

相手にからかわれることもあり、屈辱を味わいました。

もっとパワーがあったなら。

しかし当時でもミラージュはマイナー車扱い。

AE86やシビックのように、チューンアップして馬力をあげる、なんてアフターパーツは皆無に等しい。

そして、クルマ雑誌を読み漁る習慣が生まれるのですが、

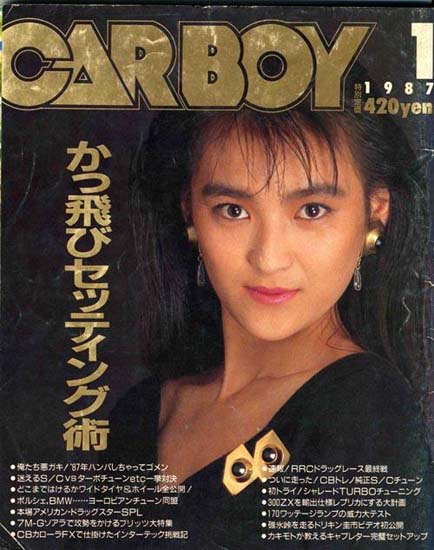

手にしたのは当時月刊誌だった「CARBOY」。

まだドリキン土屋圭市が現役AE86オーナーのころで、誌面はヒルクライムや峠攻めの記事であふれかえっておりました。

ゼロヨンではクルマのポテンシャルでほぼ勝敗が決まるけど、

峠攻めは、ドライバーのウデがものをいう・・・・・・・・・

私の、”発芽” の瞬間でした。

スポーツ走行の基本を書籍で学び、FFスポーツ走行のノウハウも書籍から得ました。

アウトインアウト、スローイン・ファストアウト、ステアリングのさばきかたの基本から、タックインでのオーバーステアの出させ方といった技も会得しました。

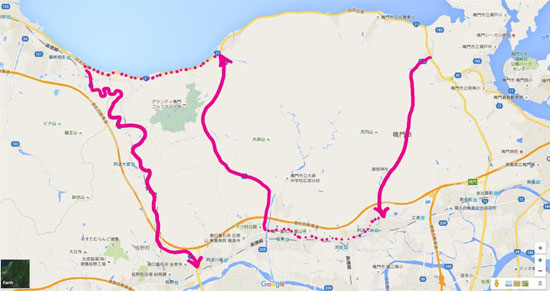

週末の夜は、讃岐山脈を越える山道を攻める。

道幅が狭いからバトルになることはまずなく、ほとんど自分が好きに走っているだけ。

そのためにわざわざ腕時計をストップウォッチ機能付きにしました。

南から北へ攻めたら、つぎは別の山道を北から南へ攻める、

そしてまた別の道を南から北へ。

ただし、民家のある道では絶対に攻めない。

「あみだ攻め」て勝手に命名していました。

ちなみに当時鳴門スカイラインは有料道路でしたから、通ってませんでした。

パワーを出す目的から、攻める目的にコンセプトがかわりました。

まずはシートをコーナーに耐えうるホールド性のあるフルバケットシートへ替え、攻める時だけ装着する4点式ベルトを付けました。

シートは、ブリッド・プロ。

ベルトは、シュロスの水色の4点式にしました。

この時点で、リアシートいらねえとか思うようになってましたが、はずしたところで保管する場所がないので断念。

トラスト製のブースト計もつけました。

ターボ付きといいながらブースト計ついてなかったんです。

つぎに欲しくなるのは、VVCという加給圧調節装置。

ダイヤルをまわすと ブーストアップしさらに加速度があがるというもの。

Greddyかトラストか忘れましたが、付けました。

今度は「音」も欲しくなり、

マイナー車なのでフジツボも柿本もミラージュ用のは販売してませんでしだが、

トラストにラインナップあり、8万しましたが取り替えました。

ワンオフ1本だしが主流になりつつある時代でしたが、見た目も重視し2本出しを選びました。

ただ、エンジンだけはノーマルでした。アフターパーツがなかったから。

それから何年か経ち、

鬼の公認改造をやらかすわけです。

2016年06月17日

三菱ミラージュII 魔改造編

ときに、1991年、 20代前半の私。ミラージュオーナーとなってから5年。

週末になるとあれ程通っていた山道も、全然行かなくなっていました。

当時結婚まで考える相手がいて、その子のために攻める走りからはすっかり足を洗ってたんです。

走ることよりももっと大事なものを見つけた。

バケットシートも4点ベルトも外し売り捌き、ノーマルに戻し、

マフラーも外しました。

互いに親と顔も合わせ、もう、走らなくてもいいや、て、思うようになって、

ミラージュも牙を抜き大人しい車に戻っておりました。

この幸せ、

長く続くと思っていたが、

実は儚かった。

ある日突然、別れを切り出され、破局というバッドエンドとなりました。

そのへんの経緯は本文とは無関係なので省きます。が、何もかもが音をたててくずれました。

未来を失い、

しばらくは何もする気が起きませんでした。

その空いた穴を埋めるべく、また、走り再燃、始まりました。

しかも前よりヒートアップ。

結婚のための準備金として少し貯めていたお金、

存在そのものが苛立たしくなり、全額ぶっ潰してやると、

フルバケシート+4点式ベルト、ブリッド・プロ-Rを買いなおし、シュロスフルハーネス4点ベルトを買いなおしました。

タイヤもグリップのいいものに交換。

前つけてたトラストマフラー、処分はしてなくて、ベランダに保管してたのだけど、これもつけてやろう、と、つけなおしてくれる店を探していたところ、

友人がとあるお店を紹介してくれました。(今は廃業)

その店は一見よくある町の板金塗装屋でした。

でも、見せてくれた、手がけた車写真がこれまた常軌を逸していた。

プラス20cmはあろうかというオーバーフェンダーで3ナンバー化されたハコスカやクレスタ、シルエットフォーミュラかというほど原型がないくらいのエアロパーツを装着しているサニークーペ、

トヨタの4AGを換装したロータスヨーロッパ(SPではない)、

まともなのが一枚もない。

しかもこれらすべて公認車両だから堂々と公道を走れるのだという。

車検非対応のマフラーも、車検の度にノーマルに戻していた今は無きバケットシートも、公認改造申請が通れば問題なく走れると。

ひととおり話をうかがい、またしても自分の中の何かが"発芽"。

「日本で1台しかないミラージュを創ってやる」と決断しました。

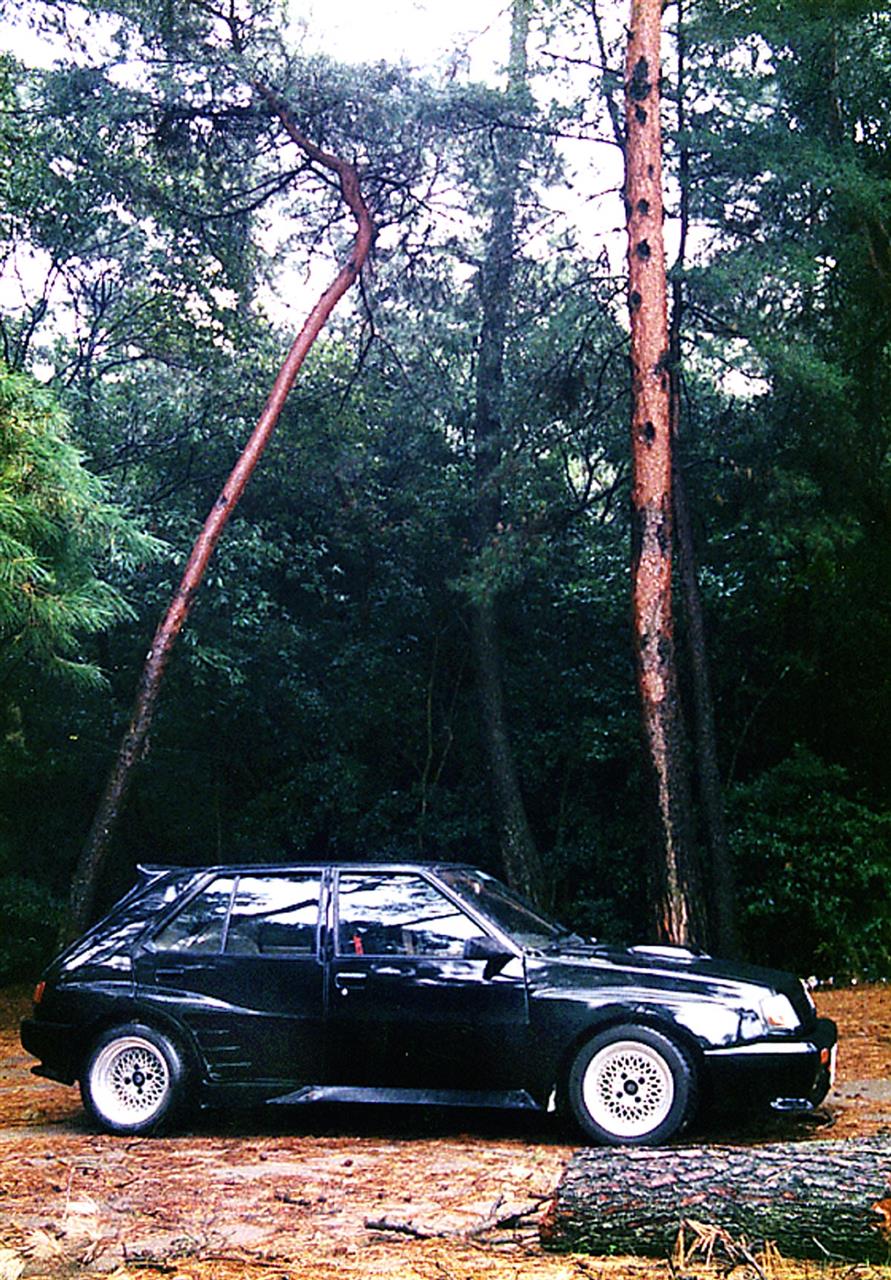

後日、そのお店に行き、

ミラージュの写真に手書きでブリスターフェンダーを書き足したのを見せ、こういうの、可能かどうかを検討お願いしたら、

可能だと即答きました。

費用は、公認申請費込みで100万プラスアルファ。

所持金軽く越えましたが、決断しました。

どうせなら、ただ膨らませるだけに留まらず、

この時代話題なっていたケーニッヒのブリスターフェンダーにしてやれ

ということでリアブリスターフェンダーに3段スリットを盛り込みました。

完成にほぼ半年、かかりました。

その他には、ロールケージもつけました。市販品はないので自作品。

ストラットタワーバーはエンジンルーム狭すぎで断念。

マフラーもトラストマフラーにあきたらず左右4本出しを希望しましたが、

ガソリンタンクが邪魔して配管できないとのことでトラストマフラーのまま落ち着き、片方ダミーになりました。

実はトラストマフラーもフルバケシートも、車検非対応だったのですが、

今回は公認改造申請をするのだからいっそのことすべてまとめて申請してやれ、という理由で、

付けられるパーツは思いつく限りつけました。

改造期間中にエンジンからキャブレターを外し、オーバーホールしてもらいました。

断念したのは、ストラットタワーバーと、キルスイッチ。

ブリスターフェンダー恩恵で、アルミホイールが物凄い深リムが装着可能となり、BBSメッシュホイールがつけられました。

この時ついてたRSワタナベは下取り相殺。

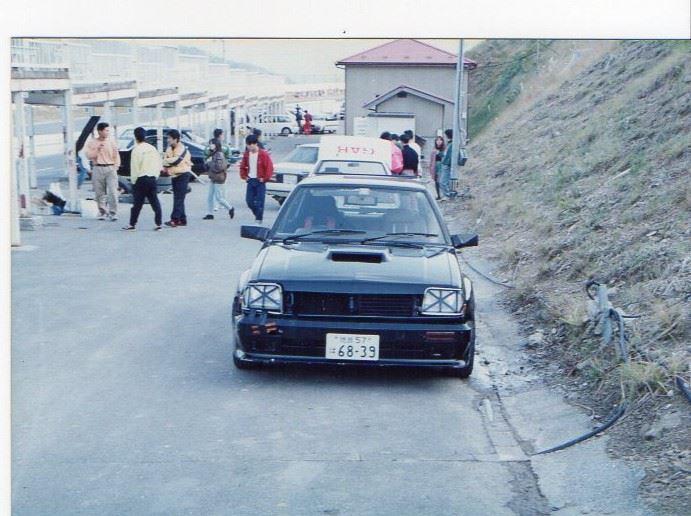

公認申請するのでナンバーが変わるのは承知していました。

公認取得の手順、

一度車体は自分の名義から離れ、抹消登録されます。

その後とある府県の公認専門業者のところへ陸送され、その管轄地域で公認取得。

このときミラージュの所有者は公認業者となります。

その後地元に戻され、名義変更。という手順となります。

なぜこのような手段をとるかというと、我が県には公認申請に対するノウハウを蓄積した事業者がいないのと、

徳島県は異常にこういうのに厳しくまず申請は通らない、

なので比較的緩やかな某県にて手続きを行い、ナンバーを取得して、それから再度名義変更して所有者のもとに戻る、という段取りを踏むのだそう。

それでも一度は却下されました。

後部座席がある場合、バケットシートの背面はクッション素材がついていないといけないのと、ロールケージも緩衝素材をまいておかないといけない。この2点ができていなかった。

こうしてオンリーワンなミラージュが誕生致しました。

総額は150万ほど。超過額はボーナス払いで支払いました。

フロントタイヤとリアタイヤ、サイズは同じなれどアルミホイールは全く異なるのでタイヤローテーションはできなくなりました。(リアタイヤが強烈に深リムなせい)

もともとフロントヘビーな車種でしたし、コーナーイン時に故意にアクセルオフをさせることでのリア滑らしも健在で、

公道ではやらなかったけどサーキットでのコーナーインではタイムは遅くなるけど簡単にリアが流れてくれるので、

今思えば当時ものだしフライホイールも今の車と比較してそれほど重くしてなかったのだと思います。

なのでエンジンも吹かし後の「戻り」は早かった。

それがアクセルオフ即オーバーステア になってたのだろうと思います。

こんな感じで、土曜の夜と日曜まる一日は、ただただミラージュを走らせる休日となりました。

カーオーディオも一新、当時最新だったMDを設置、アンプも備えて重低音重視の埋め込みスピーカーを装備しました。これだけでも20万ふっとんだ。

車内はギターリフ激しいHM、

車外はそれにも負けないトラストの野太い音、動く音響設備と化しておりました。

正直なところ孤独な1人走行会でもありました。

ほとんど他人と接触することのない日々、彼女いない歴も更新し続けました。

走行中、白バイと遭遇すると、ほぼ100%の確率で止められました。

そのたびに車検証をみせ「A157A改」の 改の文字を見せて容赦してもらいました。

しかし、

もとはコンパクトなFFハッチバック。

深リムホイール+ワイドタイヤ、

ロールケージの副作用で必要以上に上がった剛性、

そして週末の夜となるとかならず攻めるワインディング、

リミッターがないためレッドゾーンを超えても回り負荷かけまくったエンジン、

車体が悲鳴を上げ疲労させるにそんなに長い期間かからず、最後にはプラグが溶け、

そしてエンジンがガソリンを逆流させるようになり、エアクリーナーがガソリンでひたひたになり、

この状態でキャブレターがバックファイヤーなんか起こしたら爆発炎上だな、

と冗談では済まされなくなりまして、

廃車を決意しました。

魔改造からわずか3年、

87年に納車してから、9年目で、お別れしました。